私たちが暮らす地球には、病気の治療や健康の維持に効果のある成分を含む植物が数多く存在します。現代のように薬のなかった時代、周りの薬用植物を用いて病気を治し傷の手当をしていたのですね。それが薬の起源とされています。

いつも私たちの食卓に並んでいるある食べ物の花を紹介します。

~Vol.5 身近な食べ物の花 ①~

ゴボウ Arctium lappa L.

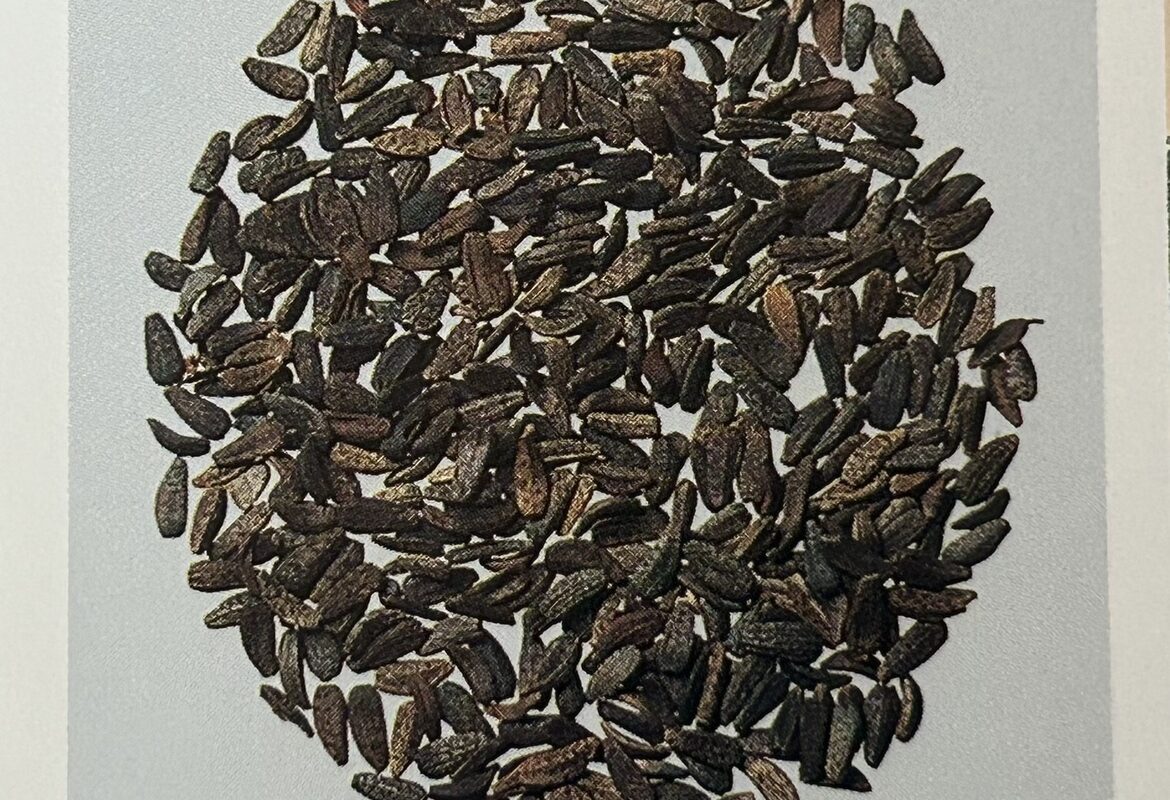

生薬名 : 牛蒡子(ゴボウシ)

薬用部位: 果実

ゴボウの花🐝

ゴボウの花を見たことがありますか?梅雨のあけたころの薬草園で、巨大化したアザミのような姿のゴボウの花を見つけました。

その独特の風味と栄養価の高さから、私たちの食卓に欠かせない食材ですが、いつも食しているゴボウからはとても連想できず驚きでした。触った感じがゴムみたいでおもしろく、手にくっ付いてきて衣服にも引っかかります。これは、花序の周りの総苞片(そうほうへん=ガクのように見える部分)の先端が鈎(カギ)状になっているからで、野生ではこれが動物の毛皮などに付着して種子散布されるのです。いわゆる「ひっつき虫」ですね。「ばか」って言ったりもしますかね(笑)。マジックテープの発明のヒントにもなったようです。

葉はハート形で、大きいものでは80cm×60cmほどもありました。キク科ゴボウ属のニ年草で、春に種をまき、その年の秋から冬にかけて花が咲く前に収穫するのが一般的なため、目にすることは少ないのです。収穫せずにおいておくと翌年の6月中旬以降には草丈2メートル近くまで成長し、枝先にイガグリのような蕾をいくつも膨らませ、ボンボンみたいな紫色の花を咲かせます。日本では、なんと縄文時代には存在していたそうで、食用としての記録があるのは平安時代からだそうです。根の部分を食べるのは日本人独特で、中国や韓国では薬用として栽培されています。花が咲いたあと、米粒ほどの大きさの痩果(そうか=種子のように見える果実)ができ、これを採取し日干ししたものを牛蒡子(ゴボウシ)といい薬用とします。品種は多く、味が良く油様性のものが良品とされます。牛蒡子は、「肺を潤し、熱を解し、咽喉を利し、皮膚発疹の毒を解す」とあり、慢性の皮膚疾患、扁桃腺炎などに用いられます。

湿疹・皮膚炎の薬

漢方処方では、消風散、柴胡清肝湯などに配合されています。消風散は、内熱があって、分泌物強く、瘙痒の甚だしい皮膚病に用いるとあります。湿疹、じんましん、水虫、あせもなどの痒みの強い頑固な慢性皮膚炎が適応です。牛蒡子の薬能が合致していますね。他の生薬をみてみますと、防風・荊芥は去風薬と言われ、発散あるいは皮膚血管拡張作用により熱を除き痒みを鎮める作用があります。皮膚疾患の方剤には欠かせない生薬のようで、なるほど十味敗毒湯や当帰飲子にも配合されています。当帰・地黄は、皮膚に十分な栄養や潤いを与える補血作用があります。牛蒡子以外にも、胡麻・蝉退・石膏・知母・苦参など熱を除くための生薬が勢揃い、さらに蒼朮・木通は体内の分泌物を排除するというのですから、すばらしい連係プレーですね!

柴胡清肝湯は、四物湯と黄連解毒湯の合方(温清飲=血虚と血熱の処方)が基本の方剤で、そこに牛蒡子・桔梗・柴胡・栝楼根・薄荷・連翹などが加わります。名前に柴胡がついていますが、狭義の柴胡剤ではないようです。再発を繰り返す小児の中耳炎や扁桃腺炎、アレルギー性疾患などにおいて体質改善に使われることが多く、応用は幅広いようです。あまりお目にかかる機会がない方剤ですが、ある中医クリニックでは小児のアレルギー性結膜炎に処方されていました。炎症を抑え、心と体を落ち着かせる効果があるとのことでした。

蝉の抜け殻⁈

ところで、消風散の構成生薬の中に興味深いものがあります。蝉退(ゼンタイ)です。スジアカクマゼミという蝉の幼虫の抜け殻を乾燥させたものが生薬として使われます。蝉の抜け殻が薬とはびっくりですね!これを口にして、効果を後世に伝えてくれた人たちがいたのだと思うと、ただただ驚きしかありません。熱を冷まし痒みを鎮めます。 蝉時雨(せみしぐれ)とは、蝉が一斉に鳴く様子を雨音に例えたもので、夏を思わせる日本ならではの美しい言葉ですね。クマゼミかな、アブラゼミかな、それともミンミンゼミ? 今日も大合唱している声が聞こえてきます♪♫

ゴボウ抜きの意味

さて、マラソンや駅伝などで、次々と追い抜く様子を「ゴボウ抜き」というのはなぜでしょう?そもそもゴボウを土の中から引っ張り出す様子から、「棒状のものを一気に引き抜く」または「大勢の人の中から優秀な一人を引き抜く」というのが本来の意味のようです。明治以降には人材を引き抜く意味として、1960年代の学生運動の頃は、中心人物を検挙する意味でも使われていたそうです。どんどん順位をあげていく様子を「ゴボウ抜き」と言うようになったのは、ゴボウはたくさんの根を張って抜きにくいため、”抜く時は一気に抜く”というニュアンスからだそうです。スポーツの実況中継などで使用されることが増えて、今では一般的な表現方法となったようですね。

第六の栄養素

お正月料理に欠かせないゴボウには、長く伸びる姿や地中に根を張り力強く成長することから、長寿や、家族が安泰に暮らせますようにという願いが込められているそうです。 その栄養価の高さは何といっても食物繊維ですね。体内では消化・吸収されないものの、この‘’消化されない‘’という特徴こそが、重要な鍵となるのです。かつては体に必要なものと思われていなかったものが、近年では健康を支える重要な栄養素として見直され、「第六の栄養素」ともいわれています。水溶性と不溶性があり、ゴボウにはどちらも含まれています。水溶性食物繊維は水に溶けやすくジェル状になります。粘稠性が増すと食べたものの腸への移動がゆっくりになり、血糖値の上昇が緩やかになるのです。さらにコレステロールやナトリウムを小腸内で吸着して体外(便中)に排出することで、コレステロール値を下げ、血圧の上昇を抑える働きもします。一方、不溶性食物繊維は水に溶けないので、胃や腸で水分を含むとスポンジのように膨らむことが特徴です。便のかさが増え、腸を刺激して排便をスムーズにしてくれます。即ちゴボウは、腸内環境を整え、さまざまな生活習慣病や肥満を予防してくれるという優れものなのですね👍

肥後六花~肥後朝顔

肥後朝顔を鑑賞してきました(^^♪ 『Vol.3晩秋の南阿蘇に咲く花②~キク』で紹介しました肥後六花の一つです。まさに夏の風情を感じ、はたまた夏休みの絵日記のイメージもありそうですが、実は朝顔も薬草なのです。

種子を牽牛子(ケンゴシ)といい、下剤として用います。ただし、毒性があり腹痛、下痢、嘔吐などを起こしますので要注意(>_<) それにしても肥後朝顔、全体の姿かたちの美しさもさることながら、日本的な色合いが上品で、透明感があり涼しげな心地よさに癒されました🎐

参考文献

薬草パークガイドブック 熊本大学 薬学部

自然の中の生薬 株式会社ツムラ

そこが知りたい漢方 メディセオジャーナル

漢方処方解説 医学博士 矢数道明著

腹証図解 漢方常用処方解説 高山宏世編著

漢方業務指針 改定5版 日本薬剤師会

日本の有毒植物 監修 佐竹元吉

大東裕子

有限会社MET(三気堂薬局グループ)

薬剤師

漢方薬・生薬認定薬剤師

薬の⾖知識や地域の元気を紹介したりと三気堂薬局がお届けする

体と⼼を元気にするコラムです。