私たちが暮らす地球には、病気の治療や健康の維持に効果のある成分を含む植物が数多く存在します。現代のように薬のなかった時代、周りの薬用植物を用いて病気を治し傷の手当をしていたのですね。それが薬の起源とされています。春の訪れを告げる花を紹介します。

~Vol.4 早春に咲く純白の花~

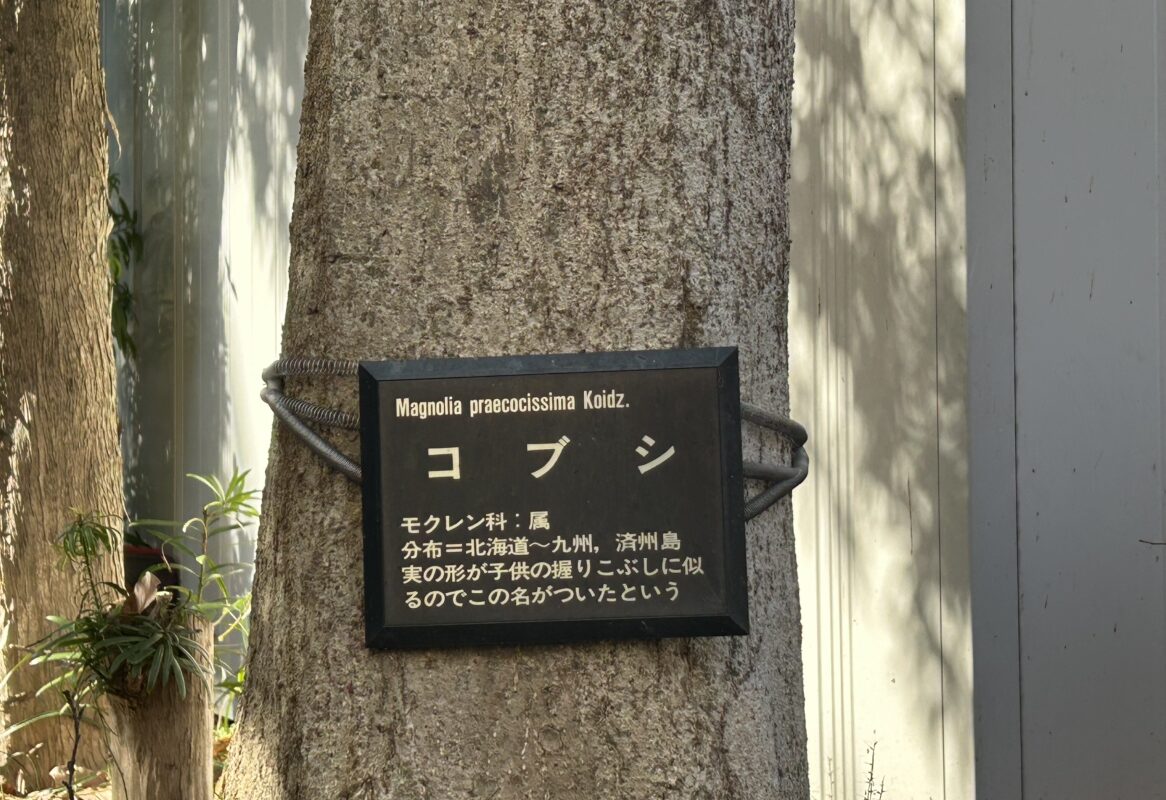

コブシ Magnolia kobus DC.

生薬名 : 辛夷(シンイ)

薬用部位: 花蕾

トリさんの大好物🐤

1月の終わり頃、いつもの散歩道に、銀白色の毛に包まれて筆の先のようなものが落ちていました。上を見上げると、高い木の上で数羽の鳥が鳴きながら、なにやら啄んでいるようでした。落ちていたのはコブシの蕾です。コブシは9月頃ピンク色の実を付けるのですが、その形がゴツゴツとなんとも奇妙で、子どもの握り拳に似ていることからその名が付けられた(諸説あり)と言われていますが、その実が真っ黒になってぶら下がっていました。花が咲く前に食べられてしまう(泣)と悲しくなりましたが、トリさんも餌がない時期ですものね、モフモフの蕾はさぞかしご馳走だったのでしょう。

春の訪れを告げる花

それから2か月後、コブシの木は、白い花をひらひらと、たくさん咲かせていました。あれだけ蕾を食べられていたのに、6枚の花びらをグーンと広げて!コブシはモクレン科モクレン属の落葉高木で、北海道から九州まで日本全国の山林や日の当たる原野に自生し、高さは20mにも達します。早春に白い花を咲かせ、春の訪れを告げる代表的な里山の花木で、葉が大きくて木陰を作りやすいため、街路樹や公園樹としての利用も多いようです。

花期は3月下旬~4月上旬でソメイヨシノより早く、花の咲く前に蕾を摘み取り(トリさんと競争ですね 笑)、陰干しし乾燥させたものを辛夷(シンイ)といい薬用として使われます。内部が充実して大きいもの、より乾燥しているものが良品とされます。日本薬局方(厚生労働大臣が定めた医薬品の規格基準書)では、辛夷の基原植物(生薬のもととなる植物)はコブシ以外に、同じモクレン科のタムシバ、中国原産のハクモクレン、マグノリア・ビオンディ(望春花)など5種類が規定されています。皆よく似ていますが、コブシは日本固有種で中国には自生していないようです。中国ではモクレンの蕾を乾燥させたものを辛夷(シンイ)と呼び薬用とされてきたのですが、日本にはモクレンがなく、代用としてコブシの蕾を使ったことから、辛夷はコブシのことを指すようになったようです。辞書で「コブシ」を引くと「辛夷」の漢字が出てきますが、『牧野富太郎植物記5 木の花』によると、「コブシに辛夷の字をあてるのは誤り」「辛夷はモクレンのことである」と記載されています。興味深いです!

鼻づまりの薬👃

漢方処方では、葛根湯加川芎辛夷、辛夷清肺湯などに配合されています。葛根湯加川芎辛夷は、葛根湯に川芎と辛夷を加味したものです。川芎と辛夷はどちらも辛味の生薬で、辛味自体に発散作用があります。辛夷には通鼻竅(つうびきゅう)といって鼻の穴の詰まりを解く作用が、川芎には血のめぐりを良くする作用があり、合わせると鼻の炎症を抑える効果が顕著に出るということで、まさに適応症の「鼻づまり・蓄膿症・慢性鼻炎」に合致しますね。葛根湯には発表作用(体表から病邪を汗によって除く作用)があるので、結果として排膿効果につながり、葛根湯加川芎辛夷は葛根湯の排膿効果を更に強めた形ということのようです。

ところで、「鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎」という適応症ですが、どこかで見たような・・・辛夷が主薬の辛夷清肺湯〖Vol.1夏に咲く花~オニユリ〗のそれと全く同じなのです。さて違いは・・・辛夷以外、共通の生薬はないようです。葛根湯加川芎辛夷は、ベースが葛根湯(葛根湯証)なので体を温め発汗を促すために、桂皮・麻黄・大棗・生姜などの「温性」の生薬が含まれています。一方辛夷清肺湯は、肺に熱があるのを冷ますために、寒性生薬の代表格である石膏をはじめ、麦門冬・黄芩・山梔子・知母・升麻と6種類もの「寒性」の生薬が勢揃いしているのです。一方どちらの方剤にも共通している薬性は「散性」ということです。体に必要な気や津液を逃がさない「収性」に対して、邪気を外側にたたき出す性質のことです。葛根湯加川芎辛夷、辛夷清肺湯、どちらも目的は同じですが、全身症状を考えたときに体を温める方が良いか、冷やす方が良いかということのようですね。

平家の落人伝説

熊本県の五家荘には、コブシにまつわる哀しい物語が伝えられているそうです。壇ノ浦の戦いに敗れた平家の落人(おちうど=戦いに負け、隠れて逃げ延びる人)たちは、五家荘の山奥に安住の地を見出したかに思われました。しかし早春のある朝、彼らが目を覚まして辺りの山々を見渡すと、無数の源氏の白旗があちこちにはためいていたのです。落人たちはなすすべもなく、もはやこれまでと自刃し果ててしまいました。源氏の白旗に見えたのは、実はコブシの花だったというお話です。壇ノ浦の戦いが起こったのは平安時代末期の1185年、現在の山口県下関市を舞台とした戦いで、栄華を極めた平氏が滅亡し、 源氏と平氏がおよそ6年にわたって争った源平合戦に終止符が打たれたのでした。その後落人たちは、日本各地の山間部などの僻地に隠遁(いんとん=俗世間を逃れて隠れ住むこと)したと言われています。平家の落人が潜んだ地域を平家谷、平家塚、平家の隠れ里、平家の落人の里などと呼ばれ、それぞれの地に、平家の落人伝説が伝承されているのだそうです。

方向指標植物🧭コンパスプラント

さて、光や温度などの環境によって方向を示す植物のことを方向指標植物と言います。コブシやハクモクレンの蕾は大きくなる過程で、日当たりの良い南側が急速に成長して膨らみ、結果として先端が北を向くことで北の方角を示す目印になるのだそうです。早春の蕾のほとんどが「北向けー北!」といった風景になっているのですね。早春のモクレン類に出会ったら、是非観察してみてください。

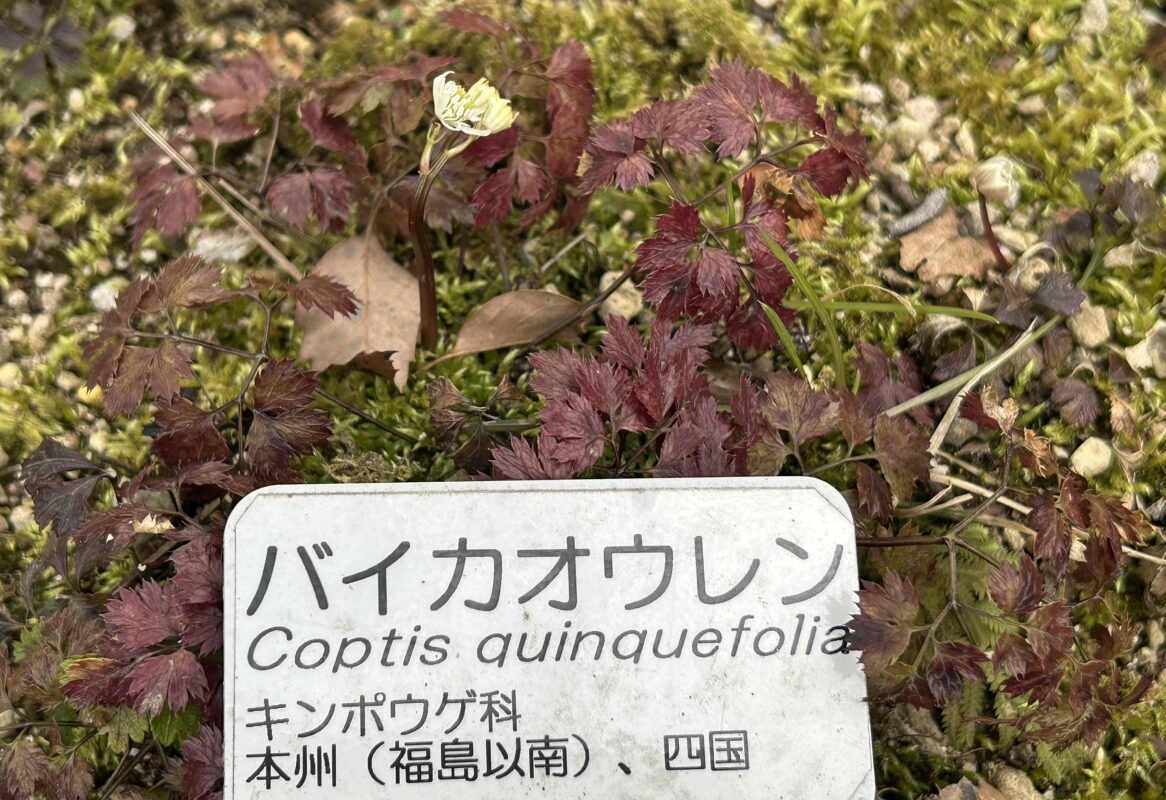

バイカオウレン~冬の森の妖精✨

2月、広島市植物公園にお邪魔してきました。事前情報をもとに是非会いたい植物がありました。気温が低い中、木漏れ日が差す林床に、春を待ちきれんとばかりに開きかけているバイカオウレンをやっと見つけました。牧野富太郎博士が、亡き母への思いから生涯愛した植物のひとつと伝えられています。生薬の黄連(オウレン)の基原植物ではないようです。落ち葉に埋もれそうな中で光って咲いている姿は、“冬の森の妖精”の名にぴったりでした❀

参考文献

薬草パークガイドブック 熊本大学 薬学部

自然の中の生薬 株式会社ツムラ

そこが知りたい漢方 メディセオジャーナル

牧野富太郎植物記5 木の花

高知県有用植物ガイドブック

原色牧野和漢薬草大図鑑 北陵館

漢方業務指針 改定5版 日本薬剤師会

大東裕子

有限会社MET(三気堂薬局グループ)

薬剤師

漢方薬・生薬認定薬剤師

薬の⾖知識や地域の元気を紹介したりと三気堂薬局がお届けする

体と⼼を元気にするコラムです。